チャリックスってご存知ですか?

自転車で靴下を編む

奈良県で1927年から続く、小さなくつ下工場ですが、少し変わった取り組みをしています。

であう、まなぶ、あそぶ。

くつ下たのしむ実験室「S.Labo」

S.Labo(エスラボ) は「日本一ワクワクするソックスファクトリー」を目指すSOUKIがつくる大人から子どもまで楽しめるソックスラボラトリーです。

“であう” “まなぶ” “あそぶ” の3つの体験を通して、くつ下をもっともっと楽しんでもらいたい。

みんなとその魅力を共有しながら、くつ下のこれからを考えてみたい。

そんな想いから生まれた実験室です。

自転車をこいでくつ下をつくる!?そんな驚きのSOUKI オリジナルプロジェクト“チャリックス”のマシーンを常設しています。

好きな色の糸と、くつ下のサイズを選んで自転車をこぐことで、あなただけのオリジナルソックスをその場で楽しくつくれます。

靴下編み機の動力元を自転車(チャリンコ)につなげています。

自転車を漕ぐと靴下編み機が稼働して、自動的に靴下が編みあがります。

体験者自ら糸を選んで、靴下を編んで仕立てまでをその場で行うことができる画期的なワークショップです。

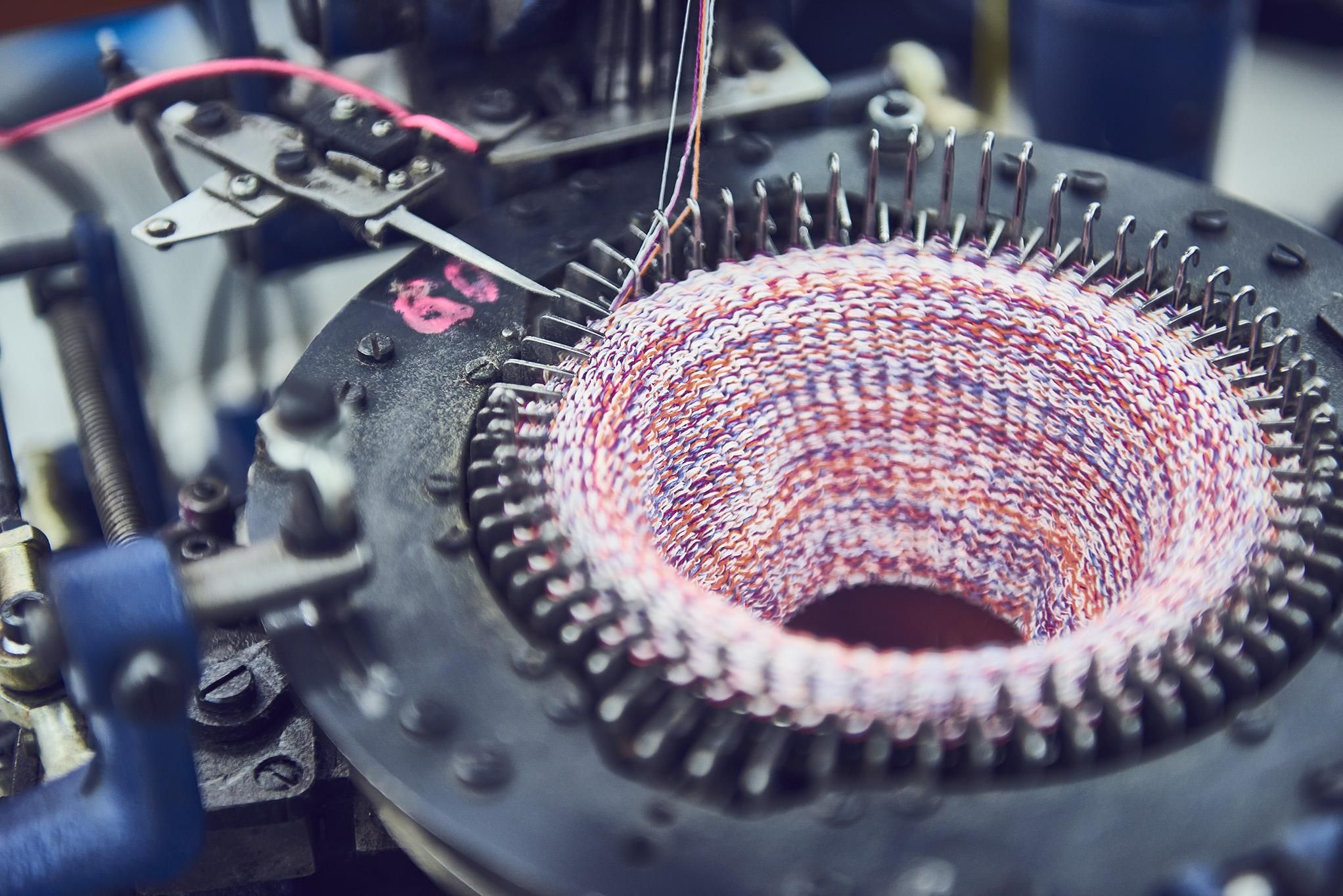

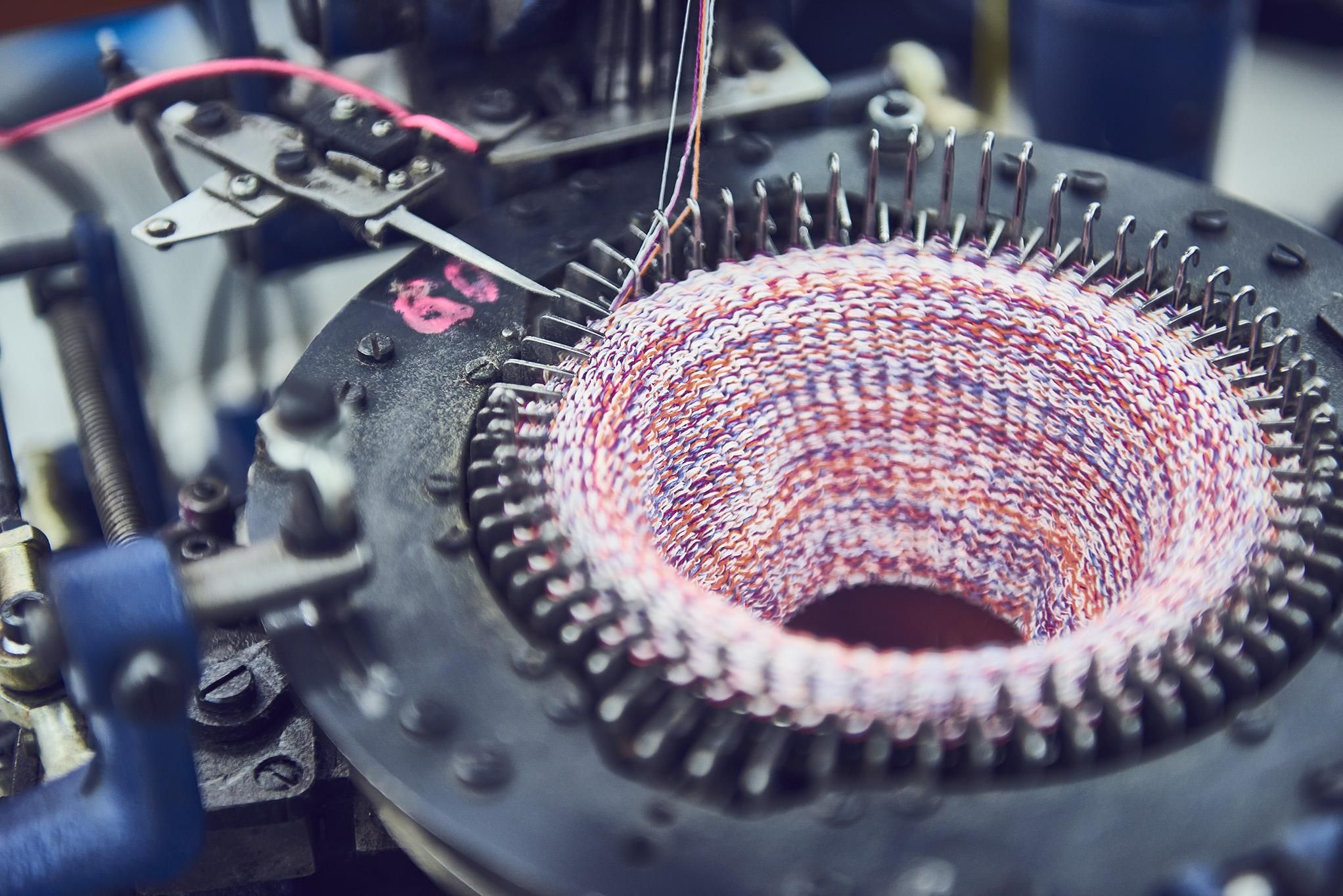

編み機は1990年代にルーズソックスを生産するために作られた小型のシンプルな機械です。

その当時はルーズソックスが売れに売れまくり、たくさんの国産靴下編み機が作られました。今は作っていたメーカーも廃業し、この編み機は余生をチャリックスとして送っています。

もちろん、電源でも稼働します。

ルーズソックスのブームが去った後は一気に靴下の機械メーカーはなくなり、今は機械国産メーカーは存在しません。部品も無いので故障したり、部品が破損したときは近所の工場にオーダーメイドで発注しています。

まずはサイズと糸の色を選びます

靴下のサイズはSサイズ(22〜24cmくらい)とMサイズ(25〜27cmくらい)の2サイズ、

長さが足首くらいのショート丈とふくらはぎ真ん中位までのロング丈の4種類から選べます。

さらに、たくさんの色がある糸の中から3色を選んで束ねて編みます。

あとは体験者が漕ぐだけ。

漕ぐだけですが、なんだか笑っちゃうほど楽しいです。

くるくるガシャガシャと編み機が動いて、らせん状にくつ下を編んでいきます。

履き口部分から編み始まって、時々、鎖についた突起がガチャンと機械を動かして編み方を変えてかかとを編んだり、つま先を編んだり切り替えをします。

履き口部分から編み始まって、時々、鎖についた突起がガチャンと機械を動かして編み方を変えてかかとを編んだり、つま先を編んだり切り替えをします。

この辺りは体験した人じゃないとなかなか伝わらないかもしれません。

少し編み方が変わって「あ、いま足首が終わってかかとを編んでるんだ!」とくつ下の作られ方が分かって面白いかと思います。

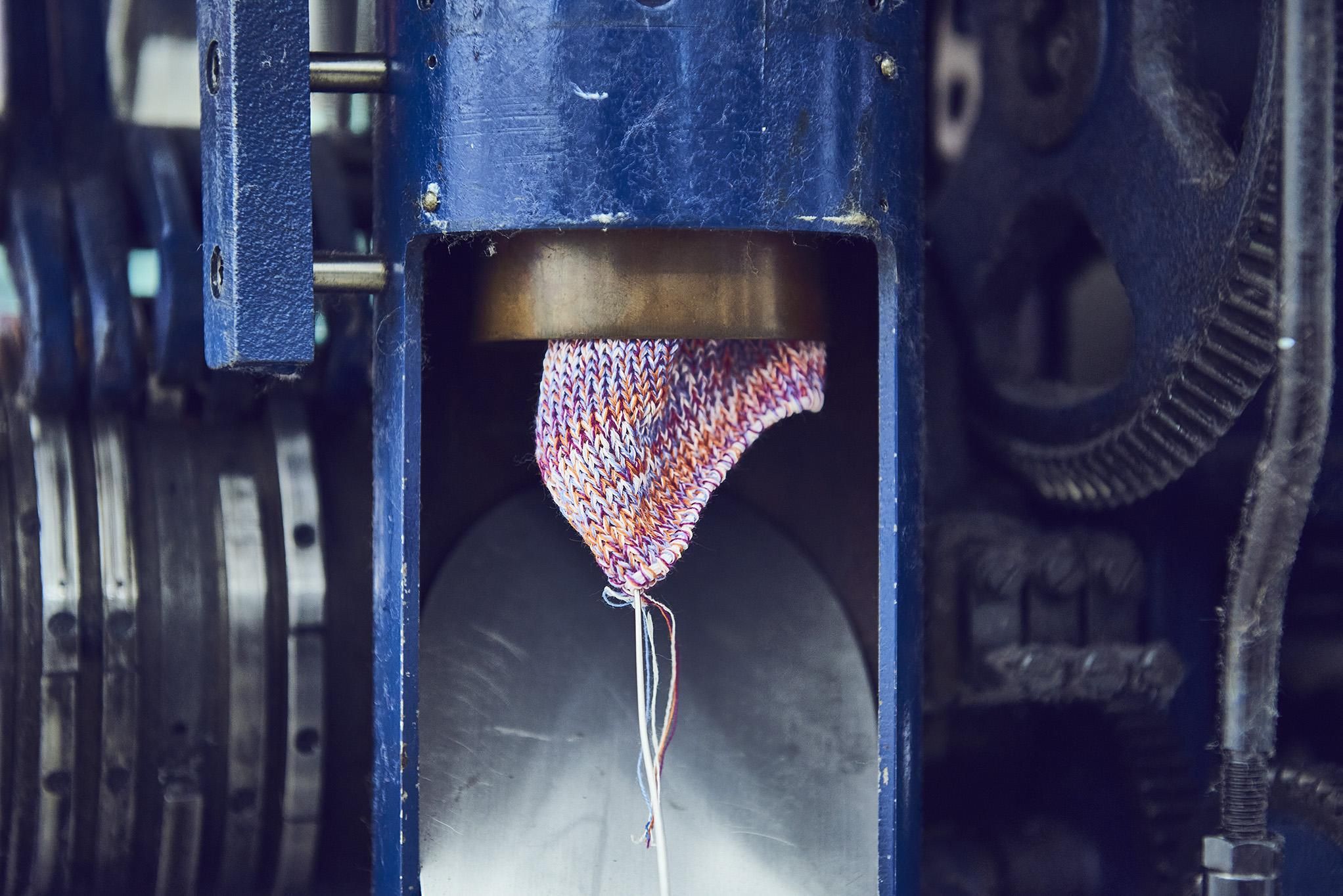

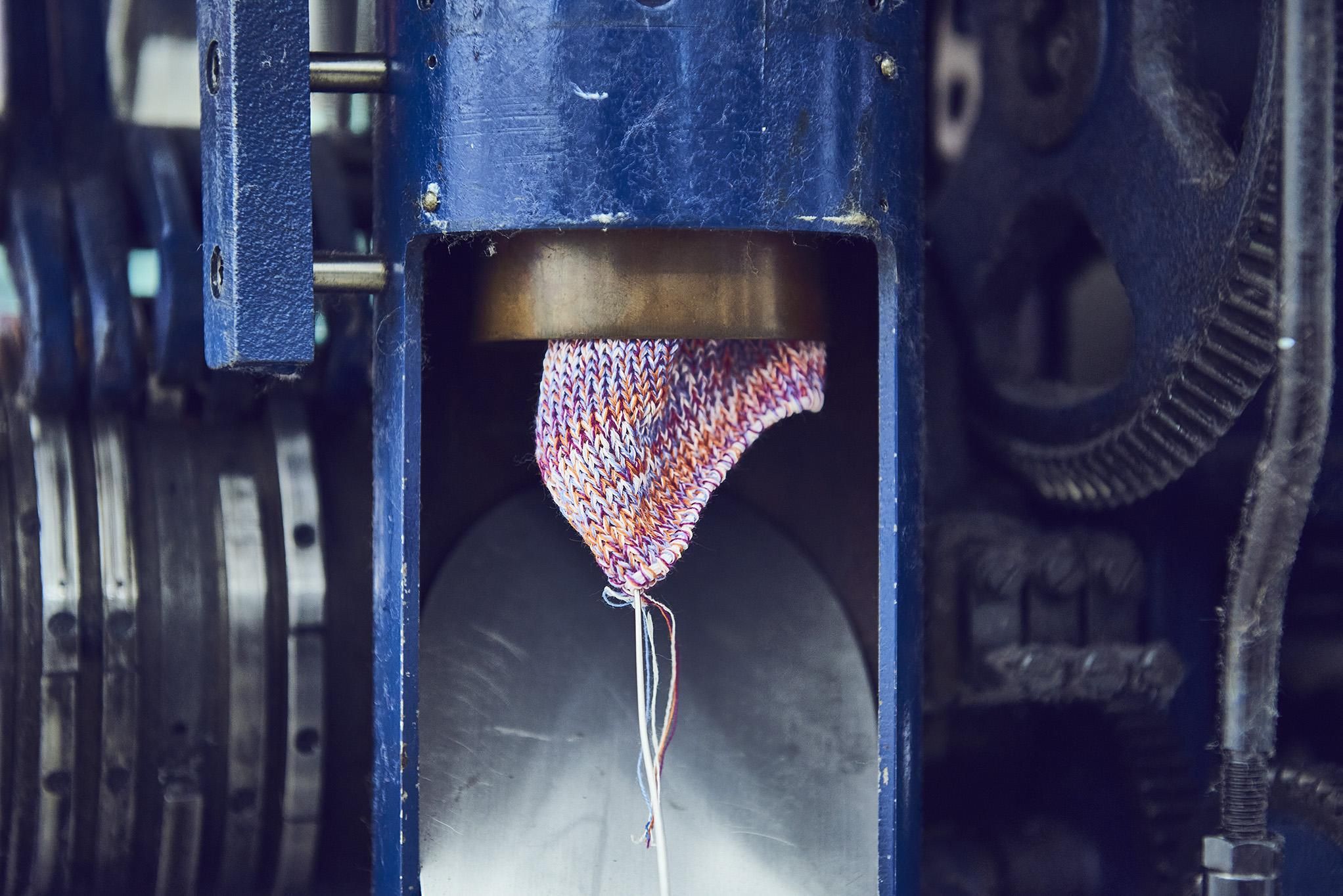

編み終わると自動で糸を切ってくつ下がするりと落ちてきます。

新しいくつ下が生まれたって感じです。

仕上げはおまかせ

出来立てほやほやのくつ下はふにゃふにゃの筒状でつま先部分に穴が開いています。(なんとなくルーズソックスの面影があります)

つま先部分はロックミシンで仕上げます。

こちらは工場で使用しているくつ下の先を縫う専用のロックミシンです。この作業はロッソといい、普通のミシンは縦に生地を送りますが、このミシンは横に送ります。

体験の場では普通のロックミシンで仕上げていますが、工場ではこちらのロッソミシンで仕上げてもらえます。

くつ下はこれで完成ではありません。

このままではふにゃふにゃでゆるゆるの腰抜けくつ下なので、熱を当てて収縮させます。

タグをつけて完成です。

くつ下のつくり方や歴史を学び、体験できるワークショップスペースも。

くつ下を使ったぬいぐるみ「ソックモンキー」づくりや、穴の空いたくつ下を補正する「ダーニング」体験などサステナブルに軸を置いたさまざまなワークショップを開催しております。

S.Laboについて、詳しくはこちら

ソックスモンキーはキットも販売しています。

【SOUKI ORIGINAL】SOUKI MONKEY KIT

2,750円(税込)

履き口部分から編み始まって、時々、鎖についた突起がガチャンと機械を動かして編み方を変えてかかとを編んだり、つま先を編んだり切り替えをします。

履き口部分から編み始まって、時々、鎖についた突起がガチャンと機械を動かして編み方を変えてかかとを編んだり、つま先を編んだり切り替えをします。